〜和歌山・熊野を知るウェブマガジン〜

- 日本語

- ENGLISH

超絶謙虚な和歌山の人たちは、なぜか茶粥の話になるとアツく語り出す。ひょっとするとこの謙虚さの秘密は県民食「茶粥」にあるのでは?その謎を解明すべく茶粥を求めてお宅をピンポンします。

海を越えた茶粥

醤油と鰹節の発祥地。梅•みかん•山椒の生産量は日本一。

そんなことちっとも自慢しない超絶謙虚な和歌山の人たち。

ところが茶粥の話になるとみんなアツく語りだす。

平地が少ないのに江戸時代の石高は全国5位。もしかして農民は茶粥を食べて年貢を納めていたのか?

よもやこの茶粥こそが人々を謙虚にしているのかも?

県民性を茶粥で紐解くべくあらゆる茶粥を採集するこのコーナー。

第2回は海を超えイギリスにお住まいの岩竹朋美さんに取材しました。

そもそもこの連載は「和歌山って日本食に欠かせない鰹節や醤油の発祥地。みかん、梅、山椒の生産は日本一。食材と歴史の宝庫なのに、ちっとも自慢しないその県民性は茶粥と結びついているのでは?」という仮説を検証したい個人的な探究心に端を発しています。

食べ物と県民性を結びつける方法論も行く末もわからぬまま、とにかく突っ走る茶粥研究ですが、連載第2回目にして少なくとも明治時代の食事風景を彷彿とさせる証言を得ることができました。おまけに今回のインタビューは、とっても国際的。海を超えてイギリスサマーセット州とzoomを繋ぐことになりました。

今回取材に協力してくださった岩竹朋美さんのご出身は和歌山県岩出市。ご結婚を機にイギリスに定住されています。朋美さんはおふたりのお子さんの日本語教育のため、約10年ほど前に日本に数年間滞在されたり、稲刈りの時期になるとご実家の収穫を手伝うためにイギリスから和歌山に帰郷するといった暮らしをされています。

そんな朋美さんに茶粥をつくってくれていたのは、紀の川市に住む明治36年生まれ(1903年)の、母方のおばあさま。

「私たちが住む家は岩出にありました。幼い頃から祖父母宅には行ってましたが、お寺の住職だった祖父が病気になり、お寺に祖母が1人になったのをきっかけに、小学4年生頃から毎日通うようになりました」。

こうして小学校高学年だった朋美さんと妹さんは、学校から帰ると片道4キロの道のりを自転車で行ったり来たりする生活がはじまった。週末は朝から祖母に会いに行くので、3食とも茶粥ということも珍しくなかった。

「3食茶粥!」と驚く私に「だってもうそれ以外何を食べる?というぐらい茶粥ばっかりでしたよ」と、朋美さんは言う。

ちなみに筆者が教科書にしている「聞き書 和歌山の食事」(農文教)には「紀ノ川流域は(中略)朝晩はおかいさん(茶がゆ)である。和歌山はおかいさんが常食で、こびり(朝飯と昼飯の間にとる軽い食事)ややつ(午後三時ごろの軽い食事)も入れて、四食の時も五食の時も、おかいさんにする家もある」と記載がある。まさに本に記載された聞き書きの内容を裏打ちするかのような証言だ。

「おかわりしたら『そんな食べてくれんの〜』と、大好きな祖母がとても喜んでくれたんです。それが嬉しくて嬉しくて。祖母の喜んでくれる顔を見たくて小学生で8杯までおかわりしましたよ」。

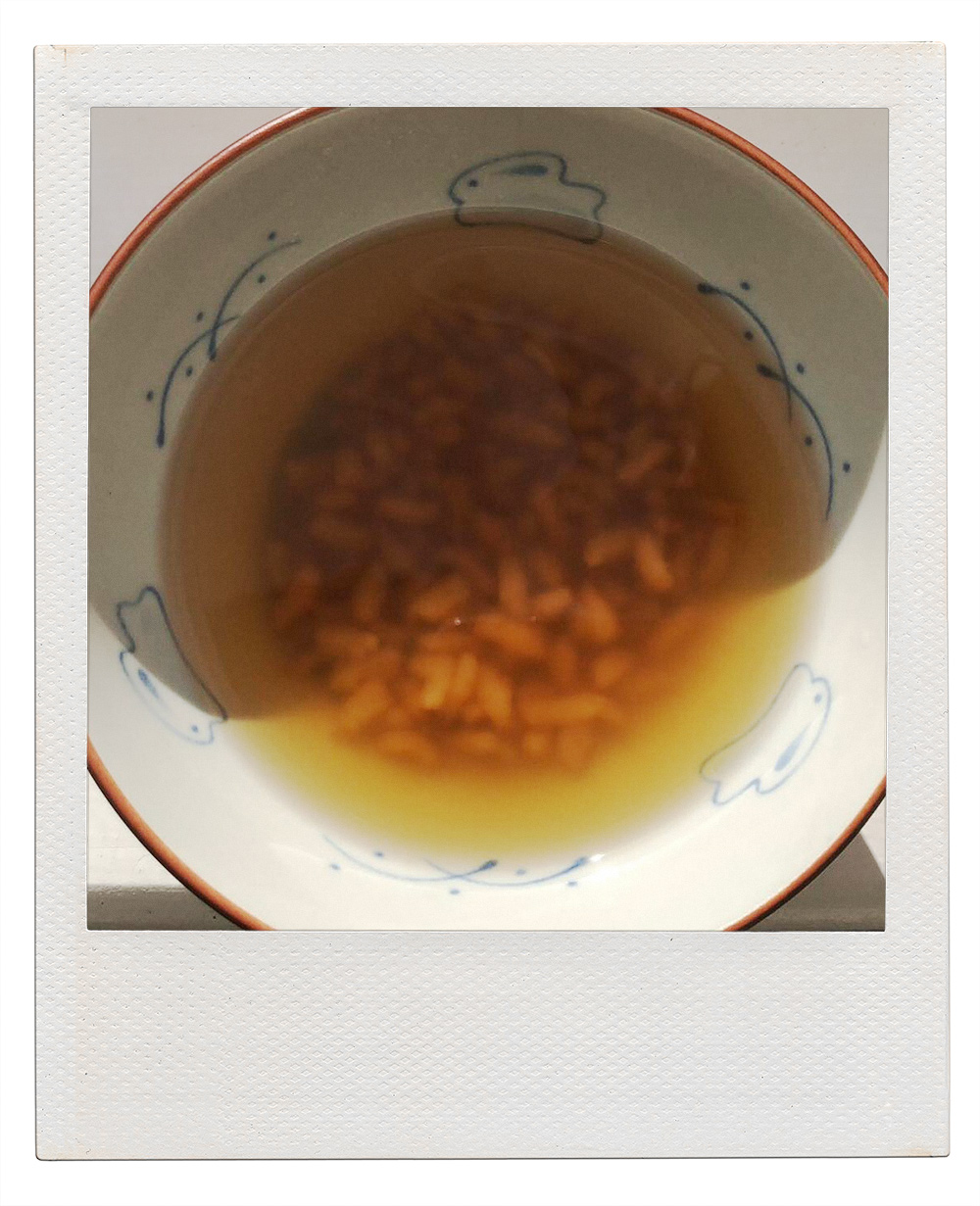

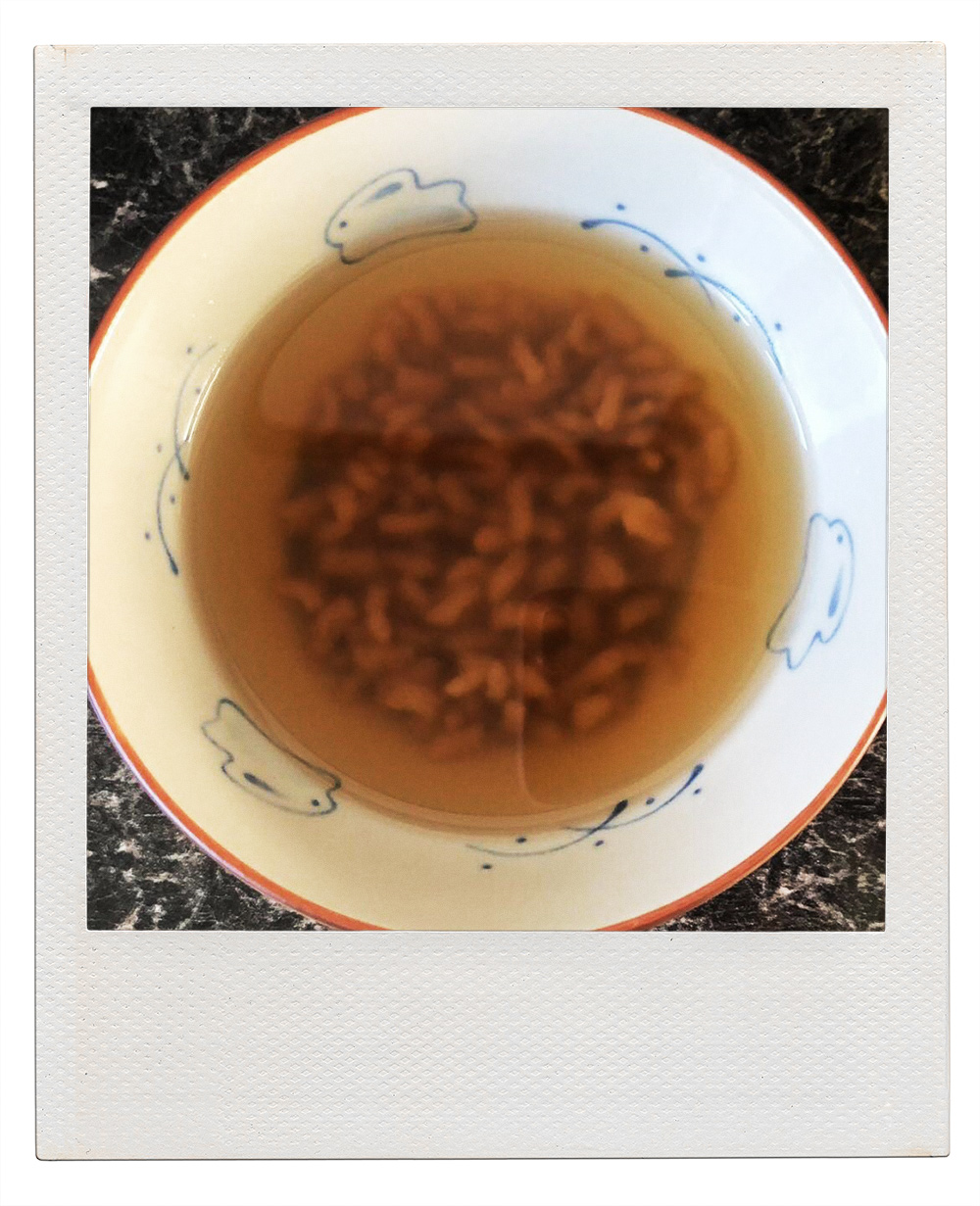

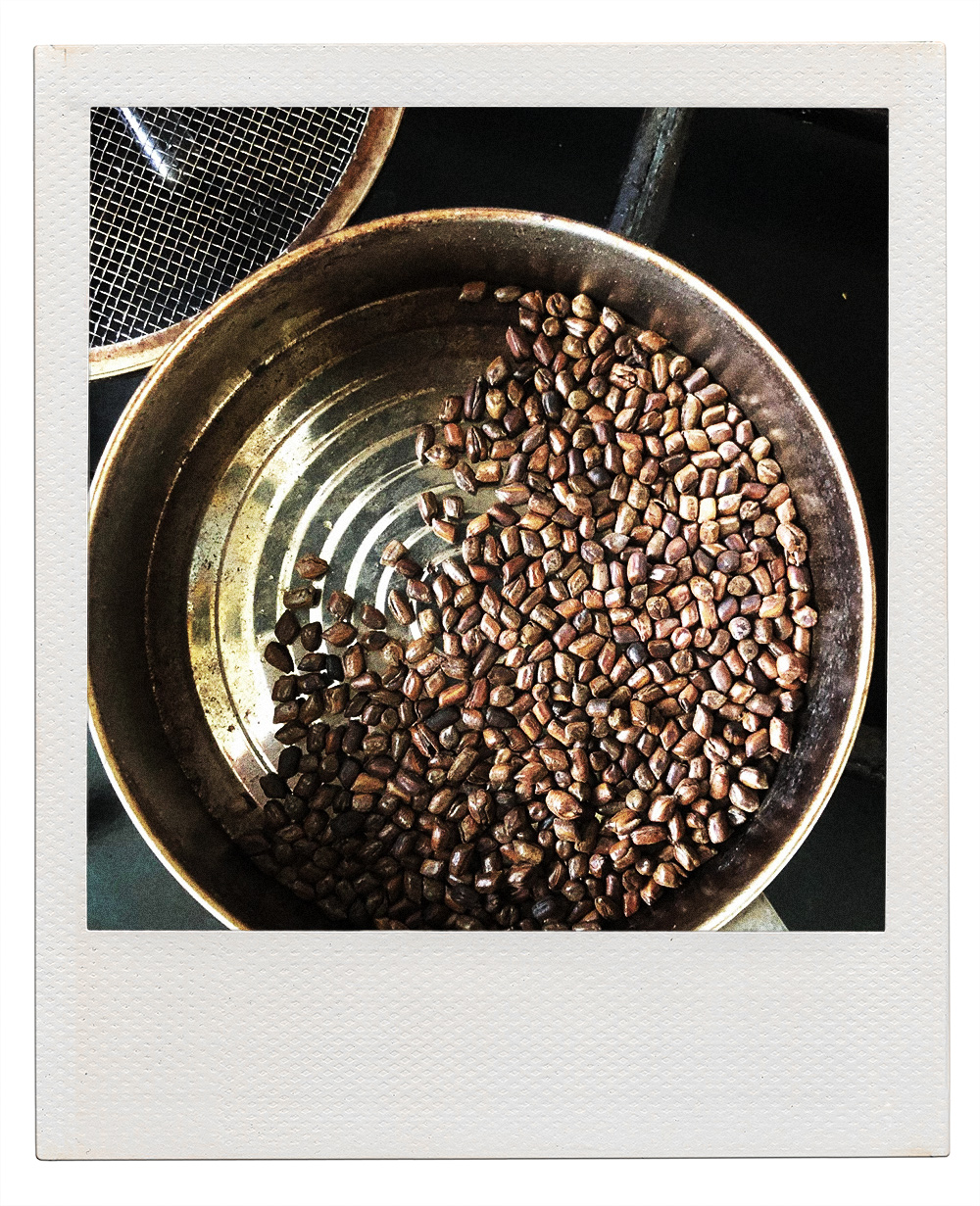

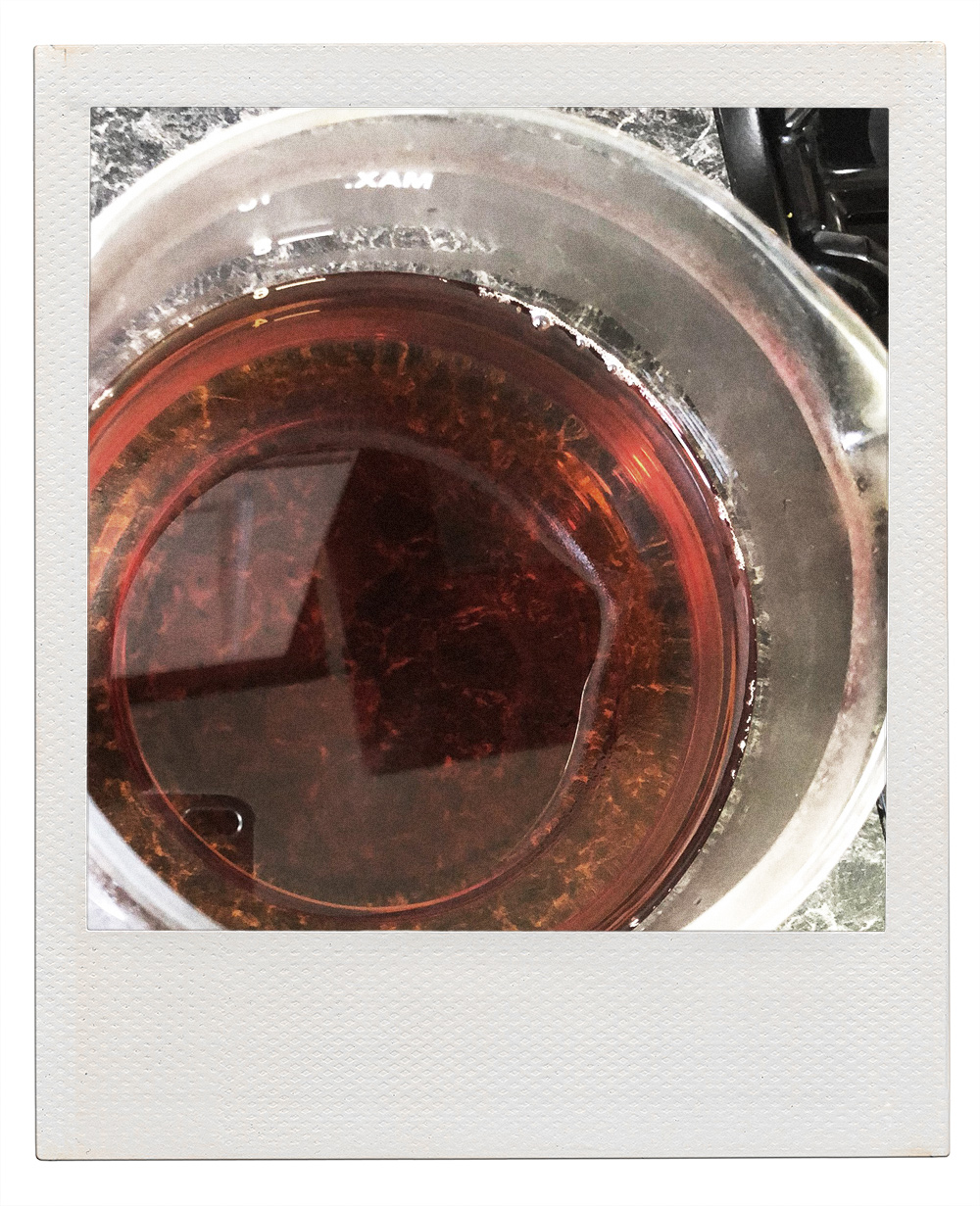

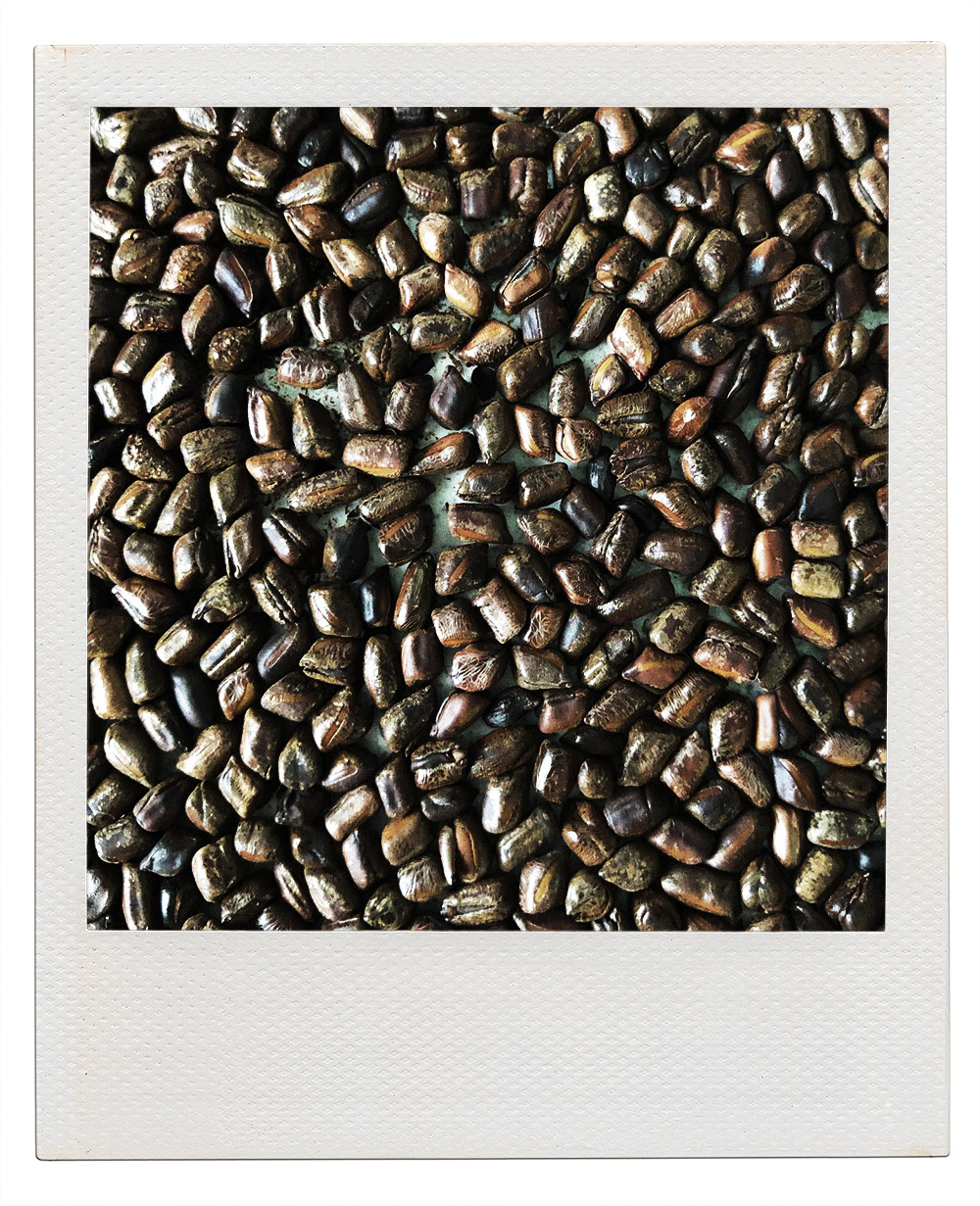

「祖母なしに茶粥は語れない」という朋美さん。おばあさまの茶粥はハブ茶で炊いたものだった。朋美さんが幼い頃に食べていた茶粥は、茶袋を取り出してお米を入れるのではなく、どうやら茶袋がずーっと入っていたようだ。

「祖母のハブ茶は結構色が濃くて、ちゃん袋が黒色に近かった気がします。自分でおかわりをよそうと、ちゃん袋までよそってしまうこともありました」。

「おかずは茄子の漬物。何ヶ月も漬けてるような漬物で。それがもう、むっちゃ辛い。今でも覚えてます。昔の人は塩分を抑えるために塩を減らすんじゃなくて、そこに生姜を入れて食べやすくしていた。あとは醤油もちょっと垂らしてました。おかずが辛いから茶何杯も何杯も茶粥を食べられる。そうしてお腹をふくらませるっていうことをしてましたね」。

年貢を収めるために農民は口に入れる米を減らす。そのために茶粥を食べていたという筆者の仮説について、朋美さんは興味深い証言をしてくれた。「茶粥にはったい粉をかけて粉を練って食べてました。そうするとちょっと腹持ちがよかったんじゃないかな。味もおいしかったんですよ。そう言えば、母が『3食白いごはんが食べられるなんて、ラッキーやな』みたいに言ってたことがありましたね」と朋美さんは思い出してくれた。

お母さんは昭和12年生まれ。その発言は第2次世界大戦中の食糧難を指しているのか、はたまた明治生まれの朋美さんの祖母がそのように言っていたのかはわからない。

「母のその発言は戦後でも白ごはんがもったいないというメンタルが働いたんじゃないでしょうかね。そうそう、茶粥があまりにゆるいと、私と妹は白ごはんの上に茶粥をかけることをしてました。祖母はそんなことはしなかったですけど」。

なんと、第1回目のフェロー宮本さんの証言と同様、ここでもまさかのご飯+茶粥の組み合わせ。ちなみに筆者が育った大阪ではうどん+ご飯という重層的な炭水化物の食べ方があるが(うどん+炊き込みご飯の組み合わせがメジャー)、さすが茶粥の国和歌山。このような食べ方をしている人が結構いるということかもしれない。

ところで祖母の思い出と切っても切れない茶粥ストーリーは、朋美さんが中学3生の時に終わりを迎える。祖母が京田辺の親戚の家に移ってしまったことがきっかけだ。

それ以来長く食べることのなかった茶粥。ここ10年ほど前、朋美さんが日本に一時帰国して岩出で生活していた時にハブ茶の種をもらったことがきっかけで、父親がでハブ茶を植えはじめ、植えたからには「茶粥でもつくろうらよ」という流れになった。この時茶粥をつくってくれたのは朋美さんのお父さんだった。

「うちの母は中学校の国語の教師をしていたので、家ではご飯はつくらなかった人。代わりに父がつくってくれていました。周りからは変わり者って言われてましたけど。なので、茶粥も父がつくってくれたんです」。

ところで、「茶粥を食べ続けていたから謙虚に進化した」という筆者の説を朋美さんは疑問に思っている。「母も茶粥を食べて育ったはずですが、白粥を食べて育った父の方が腰が低くて謙虚だったというか・・・」。

朋美さん曰く、宮沢賢治の「雨にも負けず」の詩のように、困っている人に親切だった父のことを周囲の人はそう褒め称えず、経済力のある母の方を「あんたのお母さんはがっこ(学校)の先生ですごいね」と褒めていたのだそう。

山が多く、高速道路や国道の造成に予算がかかる和歌山はモータリゼーションが発達した高度成長期の日本において、どうしても経済的に取り残されがちだったと朋美さんは振り返る。もしかすると、そこはかとないビハインド感が和歌山の人を謙虚たらしめているのかもしれない。

「大阪市内の英語の専門学校に通ってる時に、電車の切符が紙の切符でね。大阪から通ってる人はプラスチックの切符みたいなのを持っていて。とにかくすべてにおいて和歌山が遅れてるような気がしてたんです」と朋美さんは言う。

茶粥で紐解く県民性の謎はますます深まるばかり。真偽の程はいかに?茶粥研究はまだまだ続きます。

フェローのプロフィール

岩竹朋美さん

和歌山県岩出市出身、アーティスト。イギリスに移住して久しいが、朝食は今でもporridge(おかゆ)。「こっちのporridgeはオーツ麦でつくります。主人の実家の庭にりんごの木があって、生だと酸っぱいから砂糖と一緒に炊いて、それをporridgeにかけて食べるんです」。