無農薬の食用バラ栽培で世界一を目指す

「あがらと」がある和歌山県古座川町三尾川地区は、人口60世帯ぐらいの小さくて平和な集落。

「あがらと」がある和歌山県古座川町三尾川地区は、人口60世帯ぐらいの小さくて平和な集落。

和歌山県古座川町の三尾川地区は、山また山、たまに川あり、すれ違うのは杉の木立ばかり、という自然豊かな場所。それもそのはず。東京23区の半分程の広さに、人口はわずか約2500人(2021年現在)だそうで、自然の間で人が生かされているかのような気持ちになります。この山間の集落に、食べられるバラを栽培している株式会社あがらとがある。

あがらとは2017年に設立以来、耕作放棄地を開墾し、農薬・化学肥料・動物性肥料を使用しない自然な農法や植物性自然栽培で米・野菜・食用バラを育ててきた。

「あがらと」がある和歌山県古座川町三尾川地区は、人口60世帯ぐらいの小さくて平和な集落。

「あがらと」がある和歌山県古座川町三尾川地区は、人口60世帯ぐらいの小さくて平和な集落。

「『あがらと』は和歌山の方言で『あがら』(私たち)と一緒にという意味が込められていて、農業をベースにコミュニティをつくることを考えています。ふつう“コミュニティ”というと人間のつながりをイメージしますが、僕らのコミュニティは、人間だけではなくて微生物や動植物も含めた環境全体を含みます。なので自然に配慮した農業をしていこうと、農薬や化学肥料は使わないということが前提でした」と、リーダーの久山さんは言う。

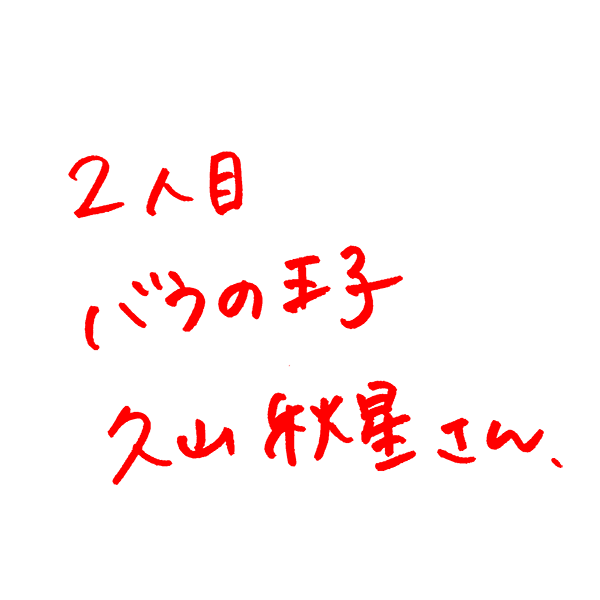

バラ王子の久山秋星さん。竹ハウスの中で一輪だけ残したバラとともに。

バラ王子の久山秋星さん。竹ハウスの中で一輪だけ残したバラとともに。

一番難しいからこそやってみよう

あがらとの主力作物「食用バラ」つまり「食べられるバラ」とは、農薬不使用で育てたバラ。この耳慣れない単語のとりあわせは、すなわち栽培している農家が少ないということを意味している。

そもそも「無農薬・化学肥料不使用」って、とてもすごい。

バラは花を咲かせるのに肥料をたくさん食う。園芸ファンでない私でも知っているぐらい有名な話。花をつけるには栄養がたくさん必要で、でも栄養(肥料)を与えれば与えるほど土の中の窒素が増えて虫がつきやすくなる。だから無農薬で育てたバラは世界的にもとても珍しい。

実は「珍しいからこそやってみる」。それこそがこの山間の町で勝負に挑んだ理由だった。

「農作物でブランディングを考えたときに、既存のものを既存の状態で売っても売れないと思ったんです。無農薬栽培で一番難しいのは何だろうと考えた時に、バラだと思ったんです。世界にも無農薬の食用バラはあまり例がないんです」。

久山さんは京都から古座川に移住。久山さんの移住後、あがらとは年々規模と生産量を拡大している。

久山さんは京都から古座川に移住。久山さんの移住後、あがらとは年々規模と生産量を拡大している。

バラは国内だけで年間200種の新種が出る。久山さんたちは数百種類のバラを食べて食感や香りを確かめて80種類に絞り、試しに植えてみて土地にあう3品種(パパメイアン、イブピアッチェ、クリムゾングローリー)に絞って栽培している。

バラの栽培は毎年少しずつ生産量を増やし、現在は計3000株のバラが植っている。環境に配慮しているあがらとは、農業資材にもこだわっている。

バラが育つのはビニルハウスではなく間伐した竹を骨組みにした竹ハウスの中。農園が始まった当初は4棟だった竹ハウスも、今では全部で13棟に。まさに雨後の竹の子の如く、どんどん増えている。

収入面でも持続可能であるために、六次産業化にも当然取り組んでいる。バラは生花の状態ではなく、コーディアルやジャム、バターやビネガーなどに加工して、自社サイトや道の駅などでお土産物として販売している。こうした製品に加工するのも、全て自社で行う。

この竹ハウスで育てるバラは夜明け前に収穫される。

この竹ハウスで育てるバラは夜明け前に収穫される。

さらに驚くべきことに、バラが咲く夏場にはなんと日がのぼる前から収穫の作業がはじまるという。

「バラの香りの成分は水溶性で、朝日がさすと朝露とともに蒸発して香りを飛ばすんです。なので、朝日が照らす前、もっとも香りが高い状態で収穫します」。

久山さんはこともなげに言うけれど、なんて過酷なんだろう。地方で農業やってみたいな、という軽い妄想をゆうに吹き飛ばすハードな日々をもう4年も過ごしているなんて。

バラの収穫期以外にも仕事は山のようにある。何せ作付け面積は合計1町6反。そのうちの4反が田んぼで7反がバラの栽培。残り約1反で野菜を育てて販売している。

春先は田植えの準備、初夏から秋いっぱいにかけてはバラの生産と収穫。そしてバラを収穫が終わった秋から冬にかけては次の年に向けて、発酵堆肥をとにかく、たくさん仕込む。

「籾殻、米糠、菜種油かすを混ぜて菌を入れて2週間発酵させてぼかし堆肥をつくります。今年は2週間発酵させて2週間乾かすという工程を10回繰り返しました」。

そこに加えて加工品の製造や、耕作放棄地の開墾などの力仕事。

もう休みなんて、全然ないぐらいハード。

バラは国内だけで年間200種の新種が出る。数百種類のバラを食べて食感や香りを確かめて80種類に絞り、植えてみてこの土地にあう3品種に絞って栽培している。

バラは国内だけで年間200種の新種が出る。数百種類のバラを食べて食感や香りを確かめて80種類に絞り、植えてみてこの土地にあう3品種に絞って栽培している。

古座川町がバラの町になる?

さらには、去年の秋から地域の人に農薬を使わずバラを育ててもらい、できたバラをあがらとが買取ることもはじめた。

古座川では、自然の恵は溢れるほどあるけれども過疎化が進み地方交付税だけでは赤字を補填しきれない。そんな町の財政を憂慮して買取金額を一部上乗せしてその分を地区に寄付したいと考えている。もし集落全体で少しずつバラの栽培が増えれば、バラが咲く集落として観光スポットにもなるかもしれない、とも考えている。

「自然という資源を活用することで、より自然が豊かになれる商品を生み出すことが僕らの使命です。ここに住まわせてもらって、地域の人に良くしてもらっているから恩返しがしたいんです。ここがバラの村になればいいなと思っています」。

無農薬食用バラを3000株生産するのは日本一の生産株数だとか。なるべく早く、3万株で世界一を目指しているのだそう。

21世紀は自然と人間との蜜月が再びはじまる予感がしている。それはきっとこの熊野地方からなのだと私は確信している。

(写真=丸山由起/取材=へメンディンガー綾)